强征、奴役中国劳工 侵华日军罪行再添铁证

独家抢先看

9月18日,黑龙江省档案馆依法首次向社会公布“侵华日军强征及奴役中国劳工”专题档案,共计62件。这批珍贵档案深刻揭露了日本帝国主义在侵华期间实施的“劳动统制”政策,有计划、有组织地掠夺、奴役中国劳工的历史真相,以无可辩驳的原始文件证实了日本军国主义犯下的战争罪行与反人类暴行。

背景:侵华扩张 劳动力掠夺合法化

1931年九一八事变后,日本帝国主义侵占中国东北,并于1932年3月1日扶植伪满洲国傀儡政权,在东北地区实施了长达十四年的殖民统治。为支撑战争经济和殖民统治,日本帝国主义以“供出劳工”为名,奴役及驱使大量中国劳工在筑路、采伐、运输、采矿及修建军事工程等领域进行“强制劳动”。中国劳工不仅在恶劣的条件下从事各种体力劳动,还被采取增加劳动强度、延长劳动时间等各种手段进行残酷剥削及压榨,使广大劳动人民陷入水深火热之中。这段历史不仅是日本侵华罪行的重要组成部分,更是我们民族苦难记忆的重要见证。

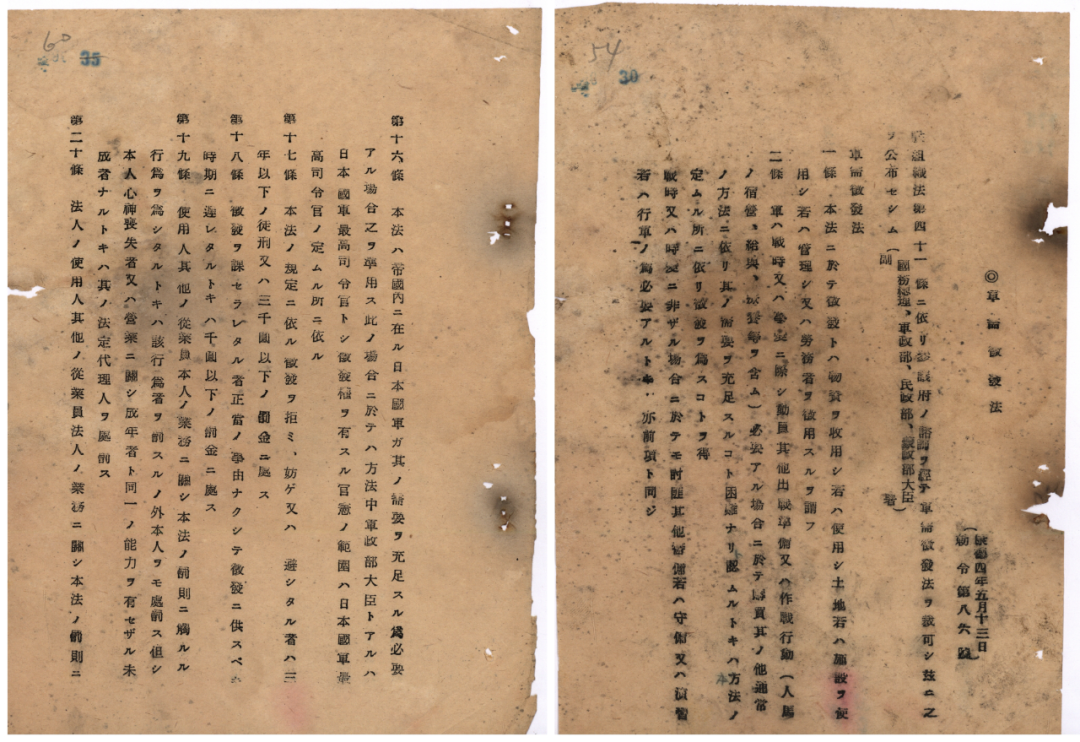

1937年全面侵华后,日本帝国主义需要大量劳动力进行军事工业生产、工程建设,同时也需要加快资源掠夺的脚步,但由于日本国内劳动力不足,随即便以强制征用中国劳工的手段扩充劳动力。日军侵华期间推行的“供出”制度,是一种通过伪政权行政系统强制摊派、征用劳工的体系化政策,其核心是以国家暴力为后盾,将劳动力掠夺合法化。1937年5月13日,伪满洲国通过敕令第86号公布了《军需征发法》,馆藏档案中记载了全文,第一条就对“征发”一词做了解释:“本法中所谓征发,是指收用或使用物资,使用或管理土地或设施,以及征用劳工。”继而在第十六条指出,“本法适用于帝国内日本军队为补充需要而必须征发的情况。在此情况下,军政部大臣替换为日军最高司令官。拥有征发权的官宪人员的范围依从日军最高司令官规定。”强调了日军在伪满洲国的“领导地位”。此外,该法中还规定了对反抗强制征集进行残酷镇压的条款。

伪满洲国敕令第86号《军需征发法》

手段:行政摊派 “供出”制度强推行

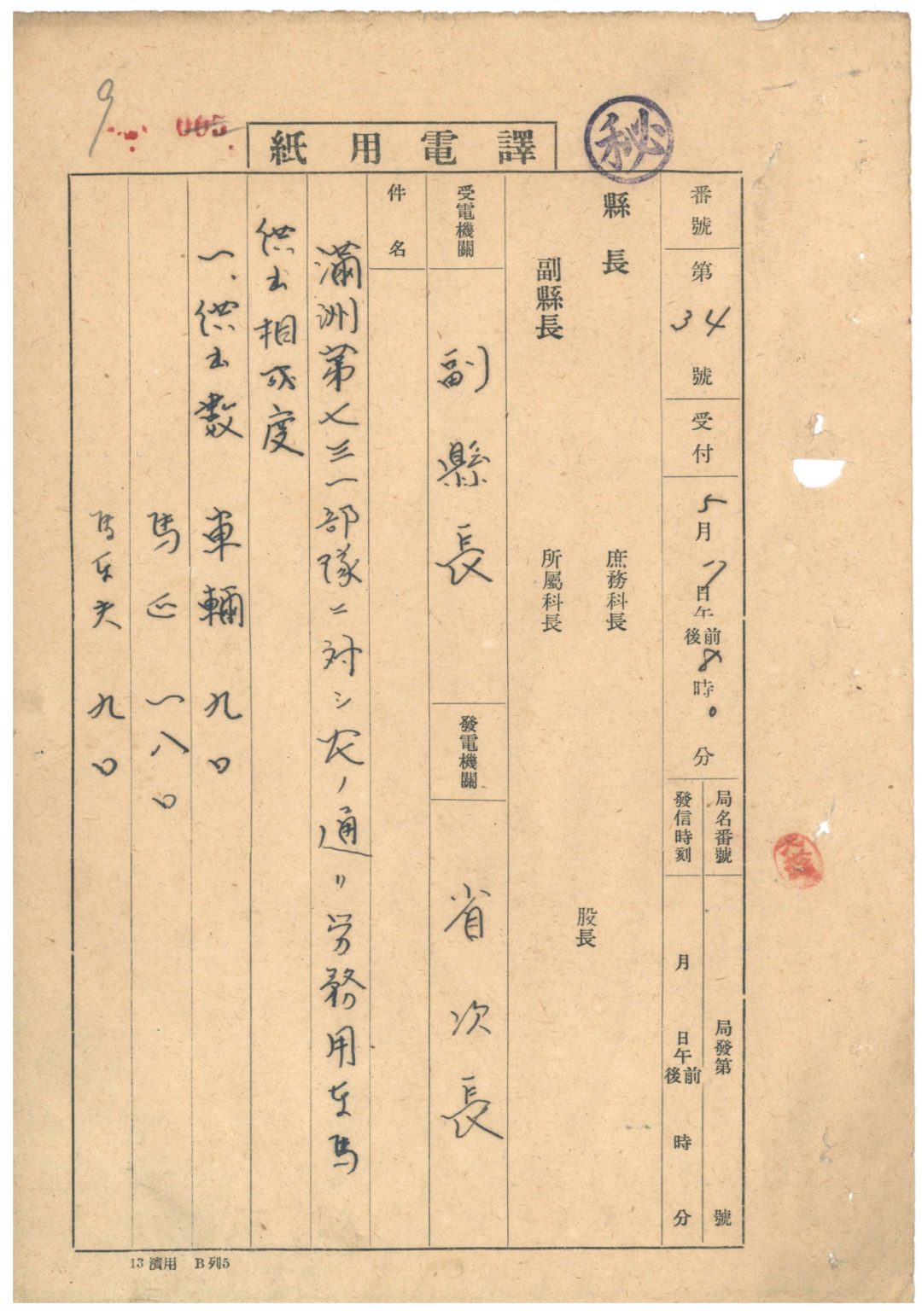

自日本在东北提出“第二次满洲开发五年计划”之后,东北劳动力不足的问题更加突出,尽管日本加大在华北和东北本地募集力度,但仍无法达到所需数量,为此,日本开始对劳动募集施行“强力的行政斡旋”,即向县、旗摊派,县、旗则指挥劳工协会进行强征,要求摊派劳工限期“供出”。馆藏档案伪滨江省公署下发给伪滨江省呼兰县公署的滨极秘第21号、滨民劳秘第30号之22文件记载,伪满政府根据劳动力的计划分配将劳工“供出”分为3类,分别为军队“供出”、行政“供出”及一般自身募集。根据“供出”的不同种类,结合“供出”的紧迫性和季节性,对“供出”的优先顺序做了规定。如以军队为主的“供出”正常情况下由县、旗承担,但农忙期间则由城市负责承担。劳动力分配时,“要以勤劳奉公队人员和煤矿等特定人员为基础优先‘供出’,其次是军队‘供出’,再审定其他等级,保持均衡”。在伪滨江省公署发给伪双城县公署的一份电报中显示,要求其向日本关东军驻满洲第七三一部队“供出”车马及马夫。

伪滨江省公署关于要求向日本关东军驻满洲第七三一部队“供出”劳务车马事给伪双城县公署的电报

日本关东军司令部根据战争需求如修建军事要塞、公路、飞机场、开采煤矿等向伪满政府提出需要的劳工数量,随后伪满政府经省、市、县、村逐级摊派“供出”劳工任务数量,最后由村长或保甲长落实。在一份伪北安省警察厅关于补充“供出”劳工情况给伪满警务总司的报告及伪宪兵总团司令部发布的宪司情第148号通报中记载,劳工因粮食不足、没有御寒衣物、不发工资等原因逃跑后,会进行补充“供出”,“要积极搜出县内各村逃跑归来的劳工,若本人未返乡,则‘供出’其家中劳动力。”补充“供出”的过程也极为残暴,“为搜索逃跑人员,义勇奉公队员(机动队员)编为小组,在夜晚持棍棒搜查农户家、旅馆、妓馆等场所,实施无差别强制征用,民心惶惶”。

压迫:奴役压榨 非人待遇管理

在日本帝国主义的压榨与奴役下,劳工的生存条件极其艰苦。馆藏档案通过日伪军监视劳工返乡后的言行、发放粮食申请书、劳工征集困难原因分析等多角度展现劳工所受非人待遇。在一份伪北安省警务厅关于返乡劳工言行的报告中,通过劳工返乡后的言论呈现了劳工生存环境的艰苦:“食物问题是最难解决的,从早到晚进行堆土作业,需要力气,肚子还吃不到半饱”“没想到牙克石的山里那么冷……我们白天泡在泥里干活,晚上没有火炕,一晚上身上都是湿的,脚和腰侵入湿寒,得病者接连不断。”档案中还指出“供出”劳工的工资基本上不是劳动结束当场支付,一直都是延迟支付。在一份发给满洲土建公会的函中报告了华北劳工募集困难的主要原因:“……近年去满洲的外出务工者中患病和死亡的人数很多,因此募集劳动人员的产出地家庭不愿意外出到满洲务工。上一年的外出务工者中,有来自同一个村子的二三十人死亡,还有没返乡的人所遗留的家属生活困难,这也是赴满洲的外出务工者募集困难的一个原因。”这些档案充分体现了劳工艰苦的生存条件:一是每天工作时间长,劳动强度大,多为军事工程、矿产挖掘等重体力劳动;二是缺少御寒衣物,导致劳工极易患病;三是缺乏食物,粮食供给不足,质量不佳;四是居住环境恶劣,住在简陋的工棚或地窖中,拥挤不堪;五是身体健康被忽视,生病后也无法被及时救治。

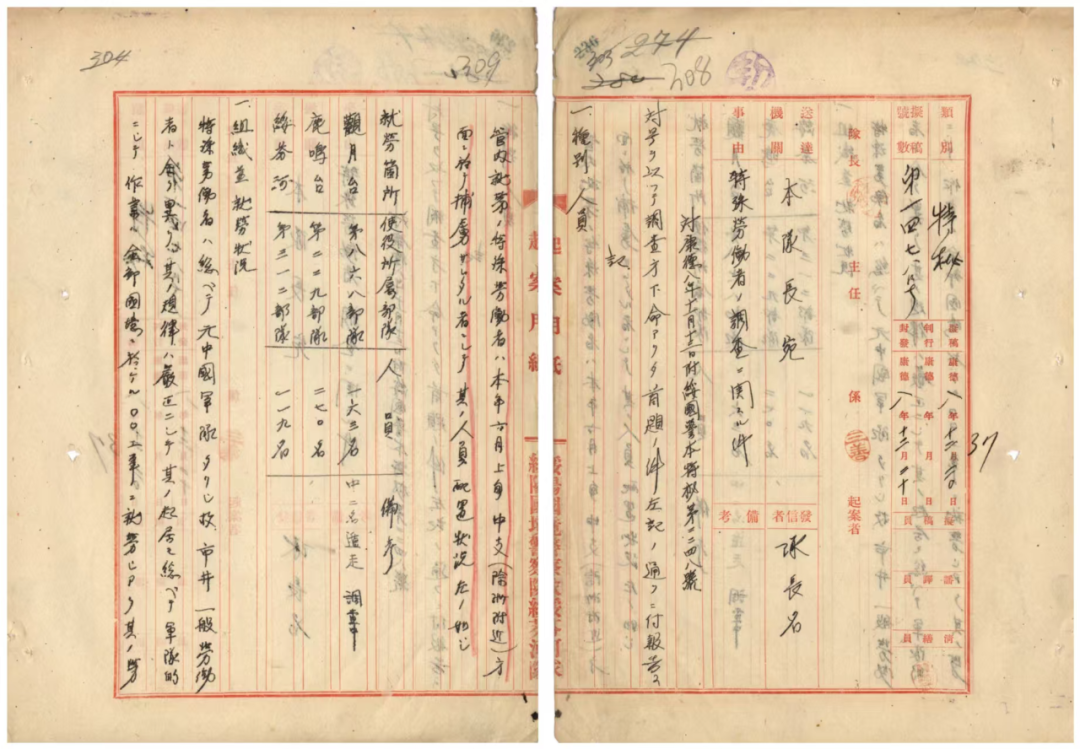

押送:违背公法 战俘强制劳役

日本帝国主义全面侵华后,伪满洲国本地的劳工“供出”已无法满足其战争经济的需求,于是日军将在华北、华东地区俘获的中国士兵运往伪满洲国,称其为“特殊劳工”。在国际法规中早有明确的规定,对待战俘要给以人道的待遇和保护。本次公布的档案中有五件档案记录了日军对以中国战俘为主的“特殊劳工”的严格管理、残酷迫害和劳工恶劣的生存状态,以及劳工逃跑的各种情况,直接证明了日本公然违反1929年制定的《关于战俘待遇的日内瓦公约》第9条、第31条、第32条等条款,强迫战俘从事危险性和军事性质工作。伪满中央防卫委员会制定的《防卫令实施期间重要矿山及工厂的劳务防卫对策》中明确“特殊劳工”为“俘虏及‘归顺’士兵,在指定场所居住和作业”。还要对他们“严加监视,处理危险物品时要注意慎重行事……”这些内容揭示了该行径是日本政府系统性和制度化行为;《伪牡丹江省绥阳国境警察队绥芬河队关于“特殊劳工”情况给绥阳国境警察总队的报告》详细记载:“辖区内就劳的‘特殊劳工’为本年六月上旬从‘中支’(徐州附近)方面俘获的中国士兵”……这些“特殊劳工”是被“伪满洲第八六八部队(关东军第八师团所部)”“伪满洲第二二九部队”“伪满洲第三一二部队”所奴役,在“观月台”(指观月台要塞区,位于绥芬河北)“鹿鸣台”(指鹿鸣台要塞区,位于绥芬河南)“绥芬河”(指绥芬河要塞区),“这些‘特殊劳工’全部住在就劳部队提供的特殊宿舍里,周边围着带尖刺的铁丝网,有日军哨兵(看守),就劳时,每个班的特殊工人通常由2至5名哨兵监视”。由于参与以上要塞修筑劳工人数、死亡情况至今不详,抗战胜利后至今未发现上述三个要塞区建设劳工幸存者信息。

伪牡丹江省绥阳国境警察队绥芬河队关于特殊劳工情况的报告

“侵华日军强征及奴役中国劳工”专题档案的公布具有深远的历史意义、社会价值和现实价值,这些档案是日本侵华时期强征劳工、实施殖民统治的直接证据,系统揭露了日本帝国主义的暴行。它不仅是历史研究的需要,也是对守护和平的镜鉴。面对日本右翼势力否认或美化侵华历史的行为,“劳动统制”档案的公开提供了无可辩驳的铁证。

来源:龙视新闻联播