首次公开展出!一本侵华日军写真帖在大庆展出,记录杨靖宇将军牺牲悲壮瞬间,侵华暴行醒目罪证

独家抢先看

一本日军自印的“功勋册”

成为其侵华暴行的醒目罪证

日前

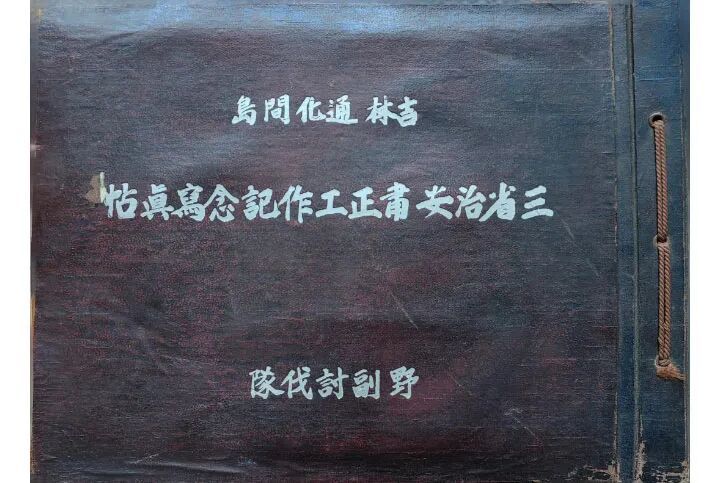

这本《吉林通化间岛三省治安肃正工作纪念写真帖》

在国内首次公开展出

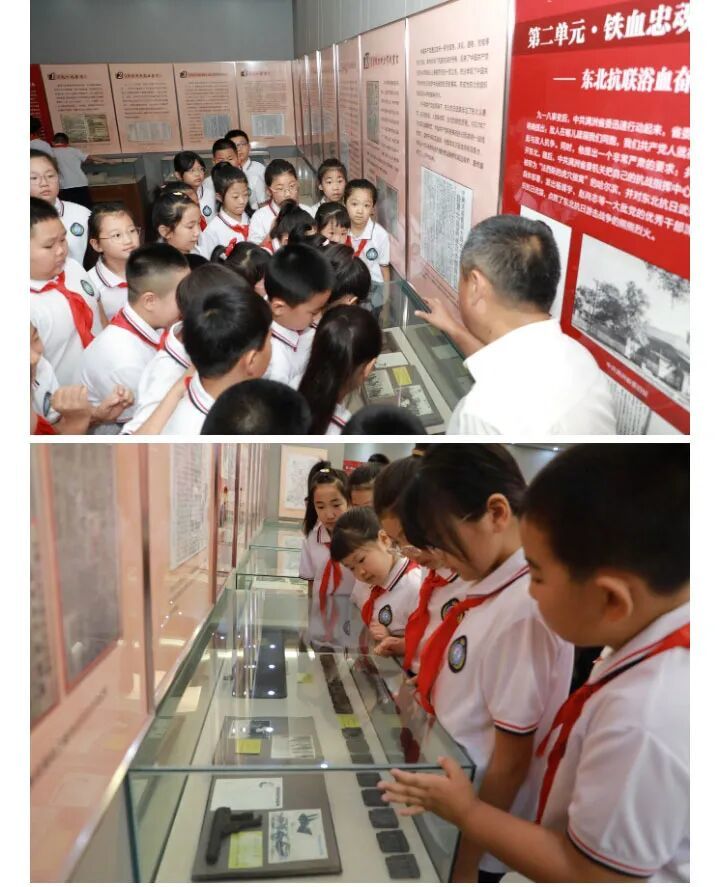

9月3日上午9时,肇源博物馆内,“‘三肇’抗联烽火,挺立民族脊梁”纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题展迎来今天的第一批观众。肇源县第一小学校50多名师生,在展柜中看到一本写真帖,因其内容真实记录了日军残酷暴行,大家心情久久不能平静。

据了解,这本日军写真帖在国内公开展出尚属首次,它是该展览中最引人注目的核心展品之一。

长期致力于东北抗联历史研究与传播的大庆市委党校原副校长、市委宣讲团成员李世宏,专程前往观展。观展后,他感慨万千:“展出的图片资料和抗战文物展品,如同一部鲜活的历史教科书。这里既展现了东北抗联天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀,视死如归、宁死不屈的民族气节,不畏强暴、血战到底的英雄气概,百折不挠、坚忍不拔的必胜信念,又有不少珍贵史料是日军侵华的铁证,比如鲜为人知的三张地图、《满洲事变大画谱》,还有一本写真帖,这可是国内首次公开展出。”

李世宏所说的写真帖,正是1941年由日本关东军编印的《吉林通化间岛三省治安肃正工作纪念写真帖》。

《吉林通化间岛三省治安肃正工作纪念写真帖》封皮。

据肇源博物馆馆长徐建国介绍,这本写真帖是侵华日军炫耀“战功”的内部资料。目前已知国内存世三册:一册曾由一位吉林收藏爱好者收藏,现今下落不可考;一册曾由中国革命文献研究中心主任詹洪阁收藏,于2025年7月19日捐赠给了中国人民抗日战争纪念馆;正在肇源展出的为第三册,也是目前唯一公开展出的原件,填补了大庆乃至黑龙江抗联研究领域的史料空白。

该写真帖详细记录了1939至1940年间,侵华日军在吉林、通化、间岛(今延边地区)残酷“围剿”东北抗日联军的史实,且每张照片都附有日军原始标注,构成完整的证据链。

为“围剿”东北抗联,侵华日军出动飞机进行侦察、轰炸、空地联络等行动,照片中记载飞机的累计飞行里程可绕地球七周半。

日本关东军讨伐队出动骑兵“围剿”东北抗日联军。

辽宁大学历史学部副主任兼历史学院院长王铁军教授,是全国抗战史研究学界,尤其是涉及日本殖民史研究方面的核心学者之一。他高度肯定了该文献的历史意义和研究价值,指出其系统性图文资料,为史学界提供了不可替代的原始素材。

据了解,写真帖中近百张黑白照片,记录了日军侵华的罪恶行径。即便在数十年后的今天,其场景仍令人感到震惊与悲愤——一张照片清晰呈现了日寇杀害抗日民族英雄杨靖宇后,在其头颅前的合影……

日本关东军野副讨伐队司令野副昌德(左四),于司令部与各级军官在杨靖宇头颅前合影。

杨靖宇将军是东北抗日联军的主要创建者和领导人,在敌强我弱、环境艰苦的条件下,他率领抗联部队坚持斗争,给予日寇沉重打击。1940年2月23日,在弹尽粮绝、孤身奋战五昼夜后,杨靖宇将军于吉林省濛江县(今靖宇县)附近壮烈牺牲,年仅35岁。日军解剖其遗体,发现胃中仅有草根、树皮和棉絮,其坚韧不屈的精神令敌人震惊。

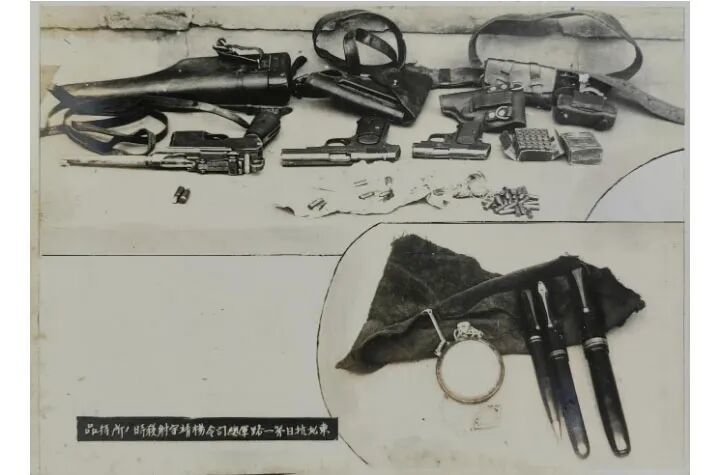

毛瑟尔手枪1支、子弹160发,考尔特2号手枪1支、子弹30发,考尔特3号手枪1支、子弹40发,6660伪满洲国圆。此外还有一个背囊,里面装有手册(笔记本)4本、怀表1块、钢笔2支、铅笔1支。

这张照片,是写真帖中日本人拍摄的杨靖宇将军牺牲时的随身物品。这和在1940年2月12日与杨靖宇将军分开的警卫员黄生发后来的回忆是吻合的,“将军的佩枪:镜面匣枪(日本人称作毛瑟尔)、马牌撸子、小五音子(微型手枪)。”给杨靖宇做过警卫员的少年铁血队指导员王传圣回忆说:“杨司令有两支小手枪、一支匣枪和望远镜,身后背一个背囊。”杨靖宇将军的这些遗物,是他精神信仰的“无声见证”,它们共同拼凑出杨靖宇最后的战斗岁月,让后人清晰地感知到:一位英雄如何用武器对抗侵略,用意志战胜绝境,用生命诠释“为国捐躯”的千钧分量。

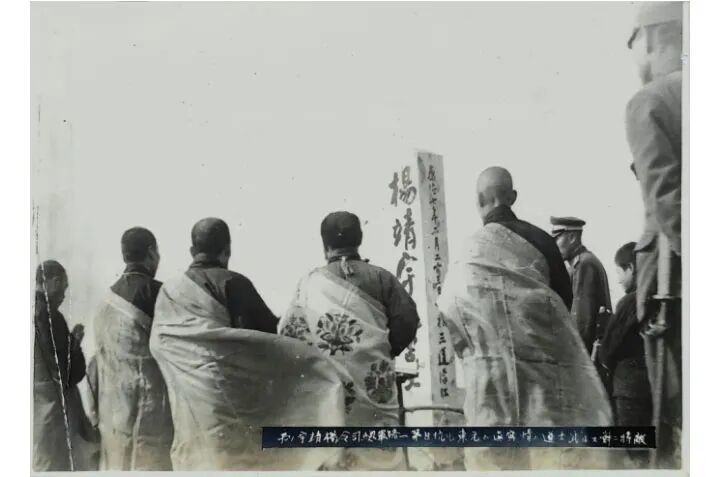

写真帖中还有一张日军为杨靖宇立碑“公祭”的照片,墓碑上“杨靖宇”三字清晰可辨,而碑前鞠躬的侵略者,手上仍沾着英雄的鲜血,这彻底暴露了其虚伪的怀柔政策。

日本关东军特务情报机关召开情报会议,会议认为“讨伐”已取得很大成果。

徐建国表示:“日军企图以暴行照片威慑民众,却点燃了更猛烈的反抗怒火,这些影像恰恰成为其侵略罪行的自供状。”

时光流逝,侵略者用胶片定格的所谓“胜利”,最终成为记录其罪行的铁证。

“日军自己拍下的画面,比任何控诉都更加有力。它让我们真切地感受到历史的重量与和平的珍贵,也让我们永远铭记英雄的不屈。”肇源县第一小学校四年一班学生尹欣可儿参观后表示,将铭记历史、缅怀先烈,传承抗战精神,为实现中华民族的伟大复兴贡献力量。

据了解,自6月20日开展以来,“‘三肇’抗联烽火,挺立民族脊梁”纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题展共接待全国各地的党政机关、学校、社会组织团队参观者约5万人。

来源:微大庆