隋熙凤:以酒为媒,让龙江风物照见时代光芒

独家抢先看

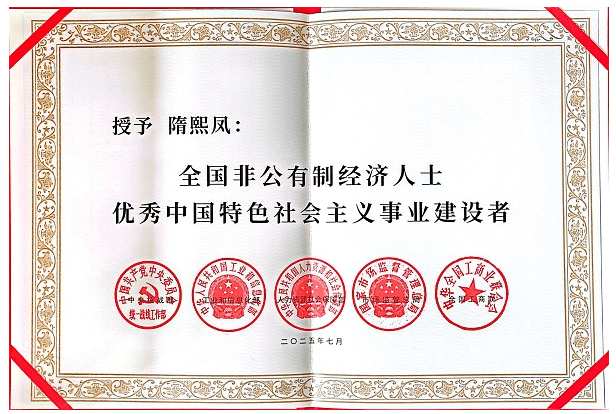

在第六届全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者表彰大会的领奖台上,隋熙凤的身影格外亮眼。作为此次100名获奖者中唯一来自白酒行业的代表,这位北大仓集团的掌舵人,身上不仅有企业家的锐利与果敢,更流淌着对龙江大地的赤诚与对实业的坚守。采访中,她谈及最多的不是企业的商业版图,而是“让更多人看见龙江的好”——这份情怀,正是她带领北大仓从濒临倒闭到区域龙头的精神密码。

破局者:以“壮士断腕”的魄力,唤醒百年老厂的生命力

“刚接手时,酒厂的账上连发工资的钱都凑不齐,车间里设备生锈,工人眼神里全是迷茫。”隋熙凤回忆起20多年前接手北大仓的情景,语气里仍带着一丝沉重。彼时的北大仓,这个始于1914年的老字号,早已没了“东北小茅台”的荣光,沦为地方小厂,随时可能消失在时代浪潮中。

“要么看着它倒下去,要么豁出去干一场。”她选择了后者。上任第一件事,便是“刮骨疗毒”般的改革:砍掉冗余的中层岗位,劝退“混日子”的员工,顶着压力引入年轻技术骨干;重新梳理酿造流程,将“质量高于一切”刻进企业章程,哪怕成本增加30%,也要用东北最优质的红高粱作原料;带着团队跑市场,从齐齐哈尔的小酒馆到全国糖酒会的展台,一点点重建渠道信任。

“有人说我太‘狠’,但企业要活,必须有人站出来担责任。”隋熙凤的“狠”,藏着对老品牌的珍视。如今,北大仓的年销售额较改革初期增长了近30倍,成为东北白酒行业的标杆,而她办公室里那把用了20年的旧藤椅,仍在无声诉说着那段从零开始的岁月。

守艺人:让北派酱香,成为龙江大地的“味觉名片”

在北大仓的酿造车间,总能看到隋熙凤的身影。她会蹲在发酵池边,捻起一把酒糟放在鼻尖轻嗅,也会和老匠人讨教“回沙工艺”的细节——这个执掌着年产值数十亿企业的总裁,至今保持着每月至少3次下车间的习惯。

“白酒是有灵魂的,它的魂在工艺里,在土地里。”隋熙凤常说,北大仓的根,扎在黑龙江的黑土地上。为了让北派酱香跳出“地域局限”,她坚持“传承不泥古,创新不离宗”:一方面完整保留“高温堆积、九次蒸煮”的传统工艺,将其列入黑龙江省非物质文化遗产;另一方面引入智能温控系统,用科技手段稳定酒质,让北方的寒冷气候与酱香酿造的“温润需求”找到平衡。

隋熙凤主导推出的“君妃”系列,更是带着鲜明的“龙江印记”:酒瓶设计融入冰雪元素,酒标印着扎龙湿地的丹顶鹤,口感上既有酱香的醇厚,又带着东北白酒的净爽。“这不是普通的酒,是我们龙江的‘味觉名片’。”如今,君妃酒已进入全国30多个城市,让更多人透过一杯酒,感受到东北大地的厚重与灵动。

追光者:用企业的温度,照亮更多人的生活

“企业做得越大,肩膀上的担子越重。”这是隋熙凤常挂在嘴边的话。在她看来,北大仓能成为百年老字号,离不开社会各界的支持,“所以我们更要致富思源,把这份信任转化为回馈社会的行动。”二十年来,公益已成为北大仓的“必修课”。

在教育领域,企业累计向黑龙江省青少年发展基金会、齐齐哈尔大学等机构捐款1500万元,资助超1万名贫困学生。“我常想,每个孩子都该有平等的求学机会,这是企业能做也该做的事。”隋熙凤说。在社会公益领域,北大仓坚持无偿献血二十年,每年5月的“爱心献血月”已成为企业传统,先后获得“全国无偿献血促进奖单位奖”“光彩企业”等荣誉。“血液能救人,这份事值得坚持一辈子。”隋熙凤表示。

作为农业产业化国家重点龙头企业,北大仓还深度参与乡村振兴。在克山县翻身村,企业出资修建50余盏路灯照亮村民夜路,在甘南县,建立高粱种植基地,通过“保底高价收购”帮助500多户贫困户脱贫;连续三年为望奎县贫困农民送去生活物资。“我们是从土地里长出来的企业,帮农民增收是本分。”隋熙凤说。

这份担当,让北大仓收获了“全国文明单位”“中国爱心企业”等荣誉,而隋熙凤更看重的,是员工脸上的笑容:“企业是大家的,能让跟着我的人过上好日子,能为家乡做点事,这才是‘优秀建设者’的真意。”

隋熙凤:以酒为媒,让龙江风物照见时代光芒

采访结束时,隋熙凤望向窗外——远处的黑土地正泛着油亮的光泽,那是即将成熟的高粱田。“你看,我们黑龙江有最好的粮食,最好的生态,最好的人,凭什么不能让全国都知道?”她的眼里闪着光。

从濒临倒闭的酒厂到区域龙头,从地方品牌到全国标杆,隋熙凤用20年的坚守证明:真正的企业家,不仅是财富的创造者,更是价值的传递者。而她脚下的这片黑土地,和她手中的那杯酒,终将随着时代的浪潮,把龙江的故事,讲给更多人听。